|

commentaire

LE DEMI-SICLE.

—

Le temple, avec toutes ses institutions et

les prêtres désignés pour son service ne doivent pas constituer, à

l’intérieur de la nation, d’éléments étrangers, supérieurs, donc

inaccessibles. Nous sommes loin de ces temples égyptiens qui forment

réellement un monde distinct dans la société humaine ou d’autres

concrétisations religieuses amenant souvent à la création d’un État dans

l’État. Ce dualisme doit être évité dès le début et la participation

nationale à la construction et au fonctionnement du Temple est sans doute

inspirée de la volonté d’union des activités dites profanes aux activités

dites religieuses. Chaque Juif est en quelque sorte «membre fondateur

»,

associé et garant du centre spirituel de la nation, et cependant son don ne

sera que la moitié de l’unité monétaire Juive, parce que ce n’est pas seul,

isolé, que le Juif peut efficacement participer à cette tâche ;

il faut que les membres épars s’unissent, s’assemblent deux par deux,

pour que le sicle sacré soit formé. En même temps, cette institution exprime

certainement l’idée que ce n’est qu’en donnant, même en se

donnant, que la vie de chacun peut acquérir de la valeur devant D.

Lorsque le texte dit : <(Chacun d’eux fera ce don pour qu’il ne soit

frappé d’aucune plaie »,

cela signifie que l’attitude passive est

incompatible avec les exigences de D. Nul n’a le droit de s’abstenir, comme

nul ne peut avoir l’ambition de pouvoir achever seul quelque entreprise.

C’est la même idée qu’exprime la fameuse phrase du Traité des Pères (2, 21)

: «Ce n’est pas à toi de terminer l’ouvrage, mais ce n’est pas à

toi non plus de te soustraire à la tâche

». Selon

la .tradition orale, trois dons sont ordonnés par notre texte:

1. Le demi-sicle

pour le recensement des hommes (versets 12 et 16), prélevé occasionnellement

(nous ne connaissons que de très rares cas de cette espèce)

2.

La contribution annuelle du demi-sicle

pour la constitution d’une caisse destinée aux sacrifices (verset 1~)

3. La contribution volontaire

de conservation destinée aux réparations et à

l’embellissement du Temple.

C’est au mois d’Adar de chaque année

que le demi-sicle est collecté par des délégués du tribunal suprême, et

c’est en souvenir de cette coutume que nous lisons, dans nos synagogues, ce

passage de notre Sidra, le dernier Sabbat du mois d’Adar. Chacun est

astreint, sans considération de fortune, à verser la même somme entre les

mains des délégués, car il n’y a, devant D., ni riche ni pauvre, il n’y a

que des hommes de bonne volonté. Le demi-sicle du pauvre figure à côté du

demi-sicle du riche et la fameuse «égalité

» que

des époques récentes seulement ont découverte, figure déjà au début de notre

histoire en bonne place dans la Constitution nationale.

L’HUILE DE LA CONSÉCRATION.

—

Toute oeuvre matérielle, si parfaite

soit-elle, ne peut être un facteur utile d’amélioration que lorsqu’elle est

conçue, réalisée et employée dans un but moral.

Pour cet effort intense et laborieux, nous nous refusons, dans notre

pensée et dans notre pratique, à avoir recours à des moyens qui ne sont pas,

dans leur essence même, animés du même souffle. Ainsi tout le

matériel destiné à faire partie du sanctuaire reste simple construction

humaine, morte et inanimée, s’il n’est pas d’un bout à l’autre,

vivifié par l’esprit. L’huile de la consécration

appose le sceau divin sur des objets humains et les élève ainsi, de leur

aspect matériel, à leur destination divine. Il est très

caractéristique que, comme pour un sceau humain, la contrefaçon de l’huile

sacrée est strictement interdite et que, d’autre part, elle seule peut

donner un caractère hautement spirituel à certaines activités très

profanes. Nous pensons à l’emploi de cette de l’intronisation du roi juif,

le pouvoir temporel reçoit une mission toute nouvelle qui l’élève au-dessus

de toutes les bassesses accompagnant communément cette charge. D’une manière

générale, l’onction, symbole solennel de la confiance et de la dignité

réservée aux objets ou aux personnes qui doivent prendre part à l’effort

moral et éducatif de la nation.

LE RAPPEL DU SABBAT.

— Il n’y

a rien d’étonnant à ce que, après la construction du sanctuaire, la Thora

mentionne une fois de plus la sainteté de la journée sabbatique. Elle

insiste particulièrement sur la nécessité (qui s’affirme tout au long de la

conception juive), de ne pas violer, même sous des prétextes très valables,

les institutions sacrées dont nous sommes les seuls garants. Les buts, quels

qu’ils soient, ne justifient pas les moyens. C’est seulement lorsque le but

lui-même devient inaccessible, sauf recours à des moyens exceptionnels, que

la Loi autorise le recours à ces moyens. Le cas se présente lorsque le but

essentiel du Sabbat, qui est l’hommage à D. par l’homme libre, est compromis

par un un danger de mort qui pèse sur cet homme. Ce n’est que pour

permettre à l’homme de consacrer de nombreux sabbats de son avenir à

l’hommage de D. qu’un ou plusieurs Sabbats peuvent être profanés, et encore

à bon escient seulement.

LE

VEAU D’OR.

—

A) SES ORIGINES, SES MOTIFS: Couramment, on présente le veau d’or comme

un retour brusque à un état de barbarie spirituelle, comme une déchéance

soudaine d’un peuple qui avait pourtant vécu suffisamment près de l’époque

égyptienne et de ses suites pour être armé contre toute défaillance de ce

genre. Cependant, il est difficile d’admettre qu’il s’agisse, ici, d’un

simple retour à l’idolâtrie. Tout d’abord, il semble peu probable que la

leçon du passé ait si peu porté et, d’autre part, la revendication du peuple

qui aboutira à l’exclamation:

« Voici

tes dieux, Israël, qui t’ont sorti d’Égypte

»,

devient incompréhensible. Il est certain que

ai le veau d’or peut, à la rigueur, être considéré comme le

« dieu

de l’avenir »,

il n’a certainement pas pu agir dans un passé

où il n’existait pas. Il parait plus logique de considérer cet événement

sous l’angle suivant: Israël a acquis, à la suite de multiples expériences

auxquelles il a assisté, la notion certaine d’un Dieu suprême. Mais il n’a

pu se défaire entièrement de l’idée païenne qui juge tout à fait la divinité

sur l’image de l’homme, à savoir: exposée aux influences humaines, soumise à

des sautes d’humeur et exigeant constamment des offrandes, pour calmer son

courroux, la rendre favorable et lui imposer une attitude bienveillante

(voir l’anneau de . Moïse est pour eux le ((surhomme>) qui possède des

qualités magiques pouvant atteindre et presque dominer la divinité. Lui seul

était, dans l’esprit du peuple, capable de faire faire à D. cette série de

manifestations dont il était témoin. A sa disparition inquiétante, il se

voit, dans le vrai sens du mot, abandonné, et le texte le confirme en

disant : ((Allons, fais-nous un dieu qui marche devant nous, car

ce Moïse,nous

ne savons pas ce qu’il est devenu

. Ce

n’est donc pas une idolâtrie véritable, mais une mauvaise conception du

divin que reflète le veau d’or. Il ne s’agit pas non plus d’une reproduction

du dieu égyptien Apis, car celui-ci était représenté par un animal

vivant

et de conformation particulière.

L’égarement en lui-même n'en est pas moins grave. Tout l’avenir du peuple

est menacé par un fétichisme humain qui remplace le véritable monothéisme.

A cela la reconnaissance du principe divin ne change rien : Dieu et sa loi

ne sont pas liés à qui que ce soit, fût-ce même à Moïse : Moïse mourra,

d’autres le remplaceront.

B) AARON : Le rôle du frère de Moïse n’est certes pas glorieux et il

est inutile de chercher à le justifier. Il agit sous la forte pression du

peuple, à laquelle il n’oppose qu’une faible résistance. Seul le sacrifice

de sa vie aurait peut-être pu l’endiguer. Il est probable que cet "ami du

peuple" (Aaron, homme de la paix, homme de la conciliation) n’aurait pas été

sacrifié par la masse, toute déchaînée qu’elle fût. Mais il juge sans doute

que le sacrifice aurait été vain et il emploie des moyens qui doivent lui

permettre au moins, de gagner du temps. Il espère que les contributions en

or et en joyaux, qu’il exige, vont faire hésiter le peuple (et surtout les

femmes) et l’organisation d’une fête pourra encore permettre à Moïse

d’arriver avant que le pire ne soit accompli. La seule question qui subsiste

est celle de savoir pourquoi Aaron à fabriqué de sa propre main ce veau

fatal, au lieu de se confiner dans une attitude passive. Il n’est pas

impossible de supposer qu’Aaron voulait pousser les choses vers une

démonstration par l’absurde, autrement dit il espérait peut-être que le

veau, issu de sa main, primitif et ridicule, ferait plus que tous les

sermons et supplications. Peut-être les Juifs réfléchiront-ils sur

l’absurdité de leur entreprise. Mais rien n’y fait et la fureur du peuple

n’a plus de borne. Il est donc certain qu’à vouloir sauver à tout prix la

paix par une attitude de compromission, on arrive la plupart du temps à

aggraver la situation. Le jugement de Moïse, au sujet de son frère, est

d’ailleurs riche en enseignement. Moïse lui dit: "Combien ce peuple a-t-il

dû te changer pour que tu aies pu tolérer un geste d’une telle gravité

»ch.

XXXII, v. 21). La réponse d’Aaron (22 à 24) montre la loyauté

le son

caractère, car il n’y est pas question d’excuse. Il ne diminueras sa faute.

La seule chose qu’il dit est: «

Tu connais le peuple quand il est déchaîné,

mais moi seul suis coupable, car c’est moi

qui

ai cédé en tout

».

C) LE CHATIMENT: Rarement

Moïse apparaît dans l’histoire sous un jour aussi net qu’à l’occasion du

veau d’or. C’est le vrai combattant pour l’unité et l’incorruptibilité de

Dieu qui agit. sans égard pour les personnes, sans ménager son prestige et

celui le ses proches, il intervient pendant que le peuple, saisi de stupeur

et

immobile devant l’ampleur de sa faute, n’ose

faire le moindre zeste pour sa défense. C’est cela surtout qui confère à

Moïse son :aractère de véritable chef. Rigoureuse et impitoyable dureté pour

les

hommes, amour sans borne et solidarité à

toute épreuve envers s.~s semblables devant D. Le peuple a agi à la manière

des enfants. Le châtiment sera un châtiment pareil à celui qu’on impose aux

enfants «

Tu croyais que c’était ton dieu eh bien, tu

le boiras »et

en le détruisant et en jetant à l’eau

le veau d’or, le peuple consomme sa propre faute. A voir le peuple accepter

docilement cette sanction et ne pas faire un geste pour sauver ce dieu des

mains vengeresses de Moïse, on reconnait les premiers signes d'une

amélioration. Mais il fallait, pour éviter la répétition de cette faute,

éliminer les principaux coupables et rétablir ainsi l’autorité de la Loi.

Trois mille hommes sont passés au fil de l’épée par les Lévites, seule tribu

qui n’a pas participé collectivement au culte idolâtre. (Ce qui leur vaut

dorénavant la dignité de prêtres, dignité qui était primitivement dévolue

aux premiers-nés de l’ensemble des familles juives).

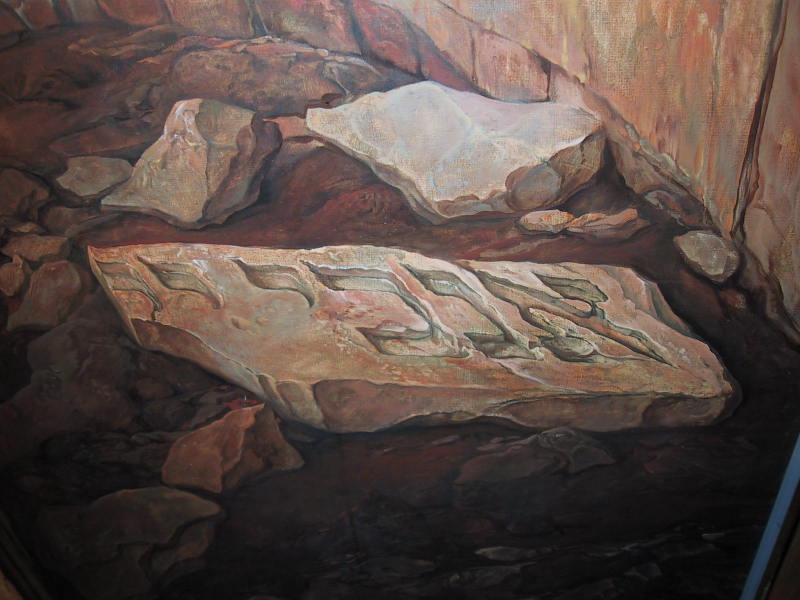

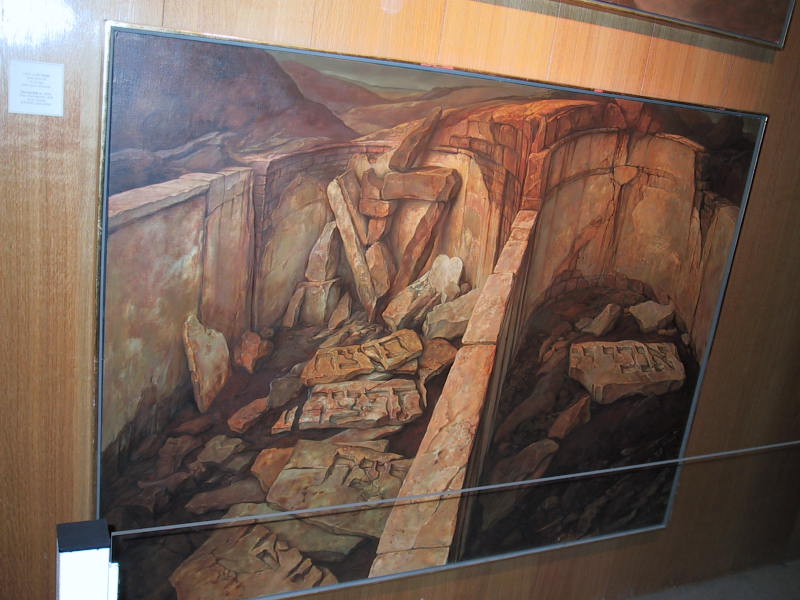

LES DEUXIÈMES TABLES.

— On

peut se demander pourquoi la remise des deuxièmes Tables de la Loi suit

immédiatement la faute et le pardon, pourquoi une certaine période

d’épreuve et de lente réhabilitation n’a pas été imposée entre la

déchéance du veau d’or et la réadmission du peuple devant D. Il est probable

que la raison est la suivante une révolte telle que celle qui s’est

manifestée à l’occasion du veau d’or aurait eu sur le plan humain, des

conséquences bien différentes. Chaque gouvernement tient compte dans une

certaine mesure des réactions de la nation. Mais s’il a recours à la force

pour étouffer tout début de rébellion, il n’oublie pas dans l’avenir l’état

d’esprit qui s’est ainsi manifesté. Celui-ci doit être pris en considération

en vue de modifier la législation dans un sens qui permettra d’éviter que

de tels événements se reproduisent. Toute autre est la situation d’Israël:

aucune erreur, aucune faute, aucune rébellion ne changera quoi que ce soit à

la forme et à l’esprit de la Loi divine. Ce n’est pas en tenant compte de

nos faiblesses que D. saurait modifier Son plan. Il est caractéristique que

le premier geste de D. après la réconciliation avec la nation, est

précisément une nouvelle présentation des mêmes tables à la nation.

Cela exprime très nettement l’idée que, quoi qu’Israël fasse, il aura

toujours à faire face à une tâche invariablement sacrée et invariablement

infinie.

|